こんにちは。

都内で発酵ワークショップnanairo!を主宰しています、マキ太です。

はじめての方は、こちらもどうぞ。

自家製の発酵食品を使った料理は、Twitterでほぼ毎日更新中。

5月中旬、もうすぐ梅雨の時期。

わが家が楽しみにしている、この時期だけ手に入る野菜があります。

それが、摘果(てきか)メロンです。

摘果とは、たくさんなった実から、

栄養を集中させるため、形のきれいなものを数個残し、

その他の実をすべて間引きすることです。

メロンの実が、卵くらいの大きさに成長する時期に行う、

大切な作業です。

その残されたものが、甘くて美味しいデザートメロンになるのです。

そして、摘果により間引きされた小さなメロンが、

今回の主役、摘果メロンです。

小さくても、香りはメロンそのもの。

その香りのよさと、シャキシャキとした食感から、

わが家の子ども達にも、絶大な人気があります。

摘果する時期によって、大きさも様々。

小さいものは、他の瓜(ウリ)と同じように、

漬物にするのがおすすめです。

少量の塩でもんで浅漬けにしたり、酢と砂糖で甘酢漬け(ピクルス)にしたり。

わが家では、シンプルにぬか漬けにすることが多いです。

大きめになると、メロン特有の香りと甘さが増してきます。

生のシャキシャキとした食感が楽しめるので、サラダの具材としてもおすすめです。

自然な甘さで、何も付けなくても美味しいんです‼

今回は、そんな素材として魅力たっぷりの摘果メロンで、

奈良漬けを作ってみようと思います。

摘果メロンで作る奈良漬け

材料について

伝統的な奈良漬けの材料は、白瓜と塩と酒粕と砂糖です。

今回は、白瓜の代わりに摘果メロンを、

砂糖を控えるため、本みりんを足して作ります。

・酒粕・・・220g(摘果メロンのおよそ1/10)

・粗塩・・・335g(摘果メロンのおよそ15%)

・砂糖・・・165g(酒粕のおよそ3/4)

・本みりん・・83g(砂糖のおよそ半分)

すべてグラム(g)表示です。

摘果メロンについて

摘果メロンは、道の駅や、

地元産の野菜が置いてある八百屋さんで購入することができます。

メロンの収穫時期は、品種と産地によって異なりますが、

4月~10月頃と、比較的シーズンは長めです。

摘果メロンは、その1ヶ月くらい前に収穫されます。

わが家がよく行く千葉の道の駅では、4・5月の梅雨前に購入することができます。

とはいえ、都内のスーパーではなかなかお目にかかれない、

珍しい野菜です。

近くで新鮮な摘果メロンが購入できない時は…

食べチョクがおすすめ。

摘果メロンは、出品されている生産者の方は少ないですが…

✔ 農薬節約栽培 の摘果メロンがあることも‼

なかなか手に入らない珍しい野菜、

農家の方から直接送っていただけるのは、何より安心です。

塩について

次に、保存性を高めるために重要な役割を果たす塩ですが、

精製された塩ではなく、ミネラルが豊富に含まれる粗塩を選んでいます。

平釜でじっくり炊き上げられた昔ながらの塩は、

素材との馴染みがよいと言われています。

酒粕について

酒粕は、日本酒を搾る過程でできる副産物です。

最近では、スーパーなどでも気軽に購入できるようになってきました。

奈良漬けには、酒蔵で長期熟成させた踏み込み粕やねり粕あればベストですが、

「冬季限定販売」などで、季節によって手に入らないこともあります。

わが家では、お菓子作りなどにも使っている、

一般的な板粕(ばら粕)を、柔らかくして使っています。

今回は、純米酒粕を使います。

砂糖について

白砂糖をあまり使わないわが家では、

北海道のてん菜から作られたてんさい糖や、

沖縄や鹿児島のさとうきびから作られた粗糖を使っています。

今回は、粗糖を使います。

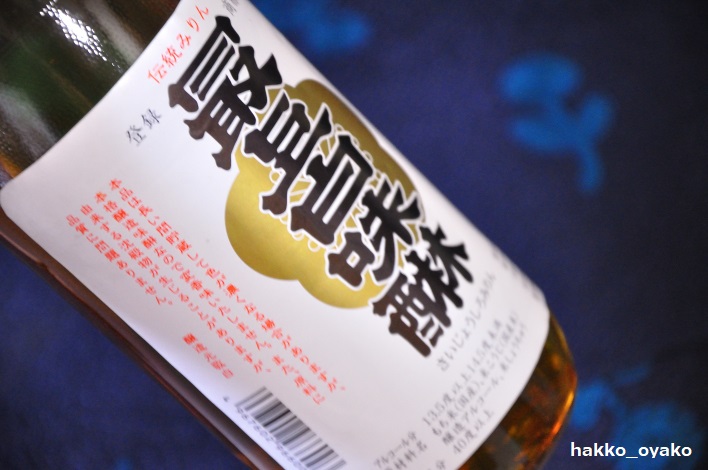

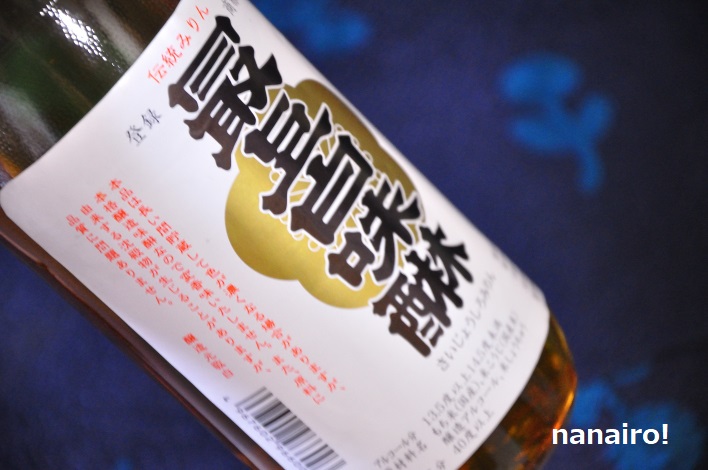

みりんについて

わが家では、千葉の白味醂(みりん)を使っています。

国産のもち米を使って、昔ながらの製法を守り続けている本みりんです。

本みりんには糖類が添加されているものと、もち米の甘味のみで作られているものがあります。

佐倉・馬場本店酒造の「最上白味醂」や野田・窪田酒造の「流山本みりん」は、

どちらも糖類などの添加のない伝統的な本みりんです。

今回は、最上白味醂を使います。

・酒粕・・・220g(摘果メロンのおよそ1/10)

・粗塩・・・335g(摘果メロンのおよそ15%)

・砂糖・・・165g(酒粕のおよそ3/4)

・本みりん・・83g(砂糖のおよそ半分)

すべてグラム(g)表示です。

レシピ

粕漬けはよく作りますが、奈良漬けを作るのは初めて。

奈良漬けは、何度も新しい酒粕に漬け直して、

長期熟成させてることによって、独特な旨味が生まれるといいます。

老舗のお漬物屋さんでは、3年以上熟成させた奈良漬けが並びます。

今回は、いつも作っている粕漬けの分量を参考に作ります。

熟成期間や漬け床の味については、

途中何回か味見をしてみて、決めたいと思います。

①摘果メロンを水でよく洗います。

②たて半分に切り、中の種(ワタ)を取りのぞきます。

今回用意した摘果メロンは、全部で2,790g、

種を取りのぞいたところ、2,230gになりました。

全体の重さの、およそ8割です。

③漬物用の大きめのポリ袋の中に、摘果メロンと塩を入れます。

種を取りのぞいて、くぼみになっているところに、

塩を入れます。

塩がこぼれにくいように、向きを調整しながら詰めます。

④最後にあまった塩を入れ、ビニール袋の口を閉じます。

2倍くらいの重石をして、1日待ちます。

24時間後

摘果メロンがしっかり漬かるくらいの水分が出たら、

重石の量を半分に減らします。

1週間~10日ほど、塩漬けにします。

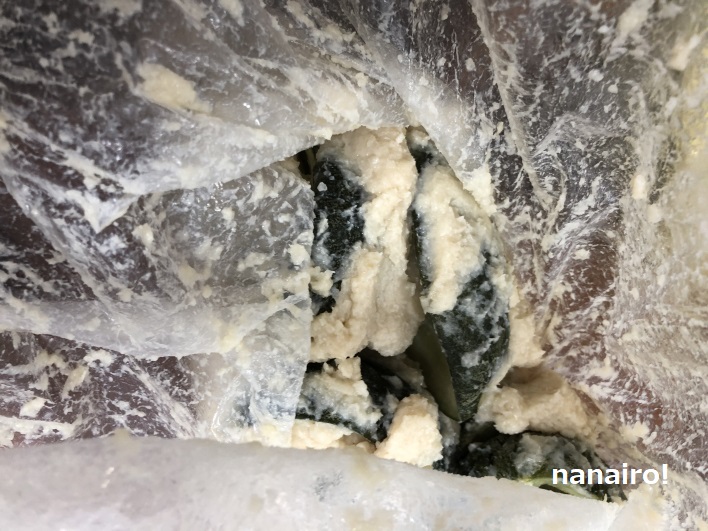

10日が経ち、袋を開けてみると、

少しすっぱい匂いがしてきました。

摘果メロンを出してみると、大分しんなりしてきました。

表面に白い膜のようなものができる場合がありますが、

水で流してみて、匂いがおかしくなかったので、

そのまま使います。

おそらく産膜酵母かと…

⑤摘果メロンを水でさっと流し、キッチンぺーパーなどで水分をとり、半日ほど乾燥させます。

暖かくなり虫も出てくる季節ですので、干し網を使うと安心です。

屋外で干してもいいですし、雨の日などは除湿器の前で乾かしています。

こんな風に。

干している間に、漬け床を作ります。

⑥新しい漬物用のポリ袋に、酒粕と砂糖とみりんを入れ、よく練ります。

⑦摘果メロンを漬けます。

表面全体が酒粕で覆われるようにします。

まずは2週間漬け込みます。

2週間の予定が、あっという間に1ヶ月が経過してしまいました‼

早速奈良漬けの様子をみてみると…

これはまさに、粕漬けですね。笑

酒粕は、ヨーグルトのように柔らかくなっています。

少し切って、中を確認してみると…

こんな感じ。

試食してみました。

うん⁉結構しょっぱいかも…

砂糖を少なめにしたからなのか、ガツンとした塩味を感じます。

みりんで甘さをプラスする作戦ではありましたが、もう少し甘味があった方が食べやすいかな、と。

これでは、ご飯が進みすぎてしまう粕漬けです。

2度目は、砂糖を多めにしてみようと思います。

漬け直しましたら、またお伝えします。

まとめ※未完成

摘果メロンの奈良漬け

漬ける時期

4・5月

漬け時間

塩漬け1週間~10日

粕漬け1回目(1ヶ月)

粕漬け2回目(4週間)

まだ未完成ではありますが、漬け替えのタイミングで更新していきます。

今回使った、おすすめの調味料

最上白味醂

国産のもち米を使って、江戸時代から手造りの製法を守っている、伝統みりん。

糖類の添加のない、本みりんです。

わが家では、和食はもちろん、

「マスタード」や「焼肉のたれ」など、自家製の調味料作りにも欠かせないアイテムです。

こだわりの食材を選ぶのは、食べチョクがおすすめ。

摘果メロンは、収穫時期も1ヶ月くらいで、

出品されている生産者の方が少ない野菜ですが、

✔ 農薬節約栽培 の摘果メロンを見つけると嬉しくなります。

皮ごと使いたい時は、栽培方法も気になります。

また時期によっては、奈良漬けに最適な「漬物用酒粕」も‼

生産者の方から直接送っていただけるのは、何より安心です。

youtubeに、『nanairo!チャンネル』ができました!

まだまだ動画は少ないですが、

自家製の発酵食品の作り方や、それを使ったレシピを公開していく予定です。