こんにちは。

都内で発酵ワークショップnanairo!を主宰しています、マキ太です。

はじめての方は、こちらもどうぞ。

自家製の発酵食品を使った料理は、Twitterでほぼ毎日更新中。

最近テレワークが続くわが家、

子ども達を学校に送り出してからは、

朝からコーヒーを淹れ、黙々と仕事をしています。

豆を挽き、ドリップで淹れると、

部屋いっぱいにコーヒーの香りが広がり、カフェのような空間になります。

気が付くと、午前中だけで3.4杯飲んでいることも。

コーヒーを飲みすぎると、カフェインの量も気になります。

午後も仕事があるし、何か飲みたい…

そんな時にわが家で飲んでいるのが、出汁(だし)です。

だしは本来、和食のベースとなるもの。

味噌汁も、水だけで作るより、

だしを入れた方が、断然おいしくなります。

素材の旨味を引き出す役割を果たしているだしですが、

そのまま飲んでも、十分おいしくいただけます。

今日は、わが家で常備しているだし粉をご紹介します。

材料3つはだけ、ミキサーで粉末にするだけで、

だしの素のように使える、簡単旨味調味料です。

だし粉の作り方

だし粉の材料は、かつお節と煮干しと昆布です。

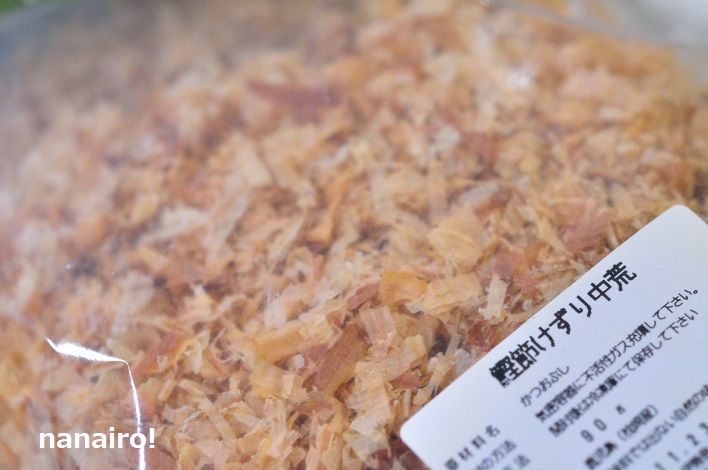

かつお節について

鰹節には、荒節と枯れ節があります。

カビ付けしたものを枯れ節といい、

3~4回カビ付けをすると、本枯れ節とよばれる、

最高級品となります。

本枯れ節を毎回使えればいいのでしょうが…

はじめは、家にあるかつお節を使ってみてください。

ただ厚削りの場合、ボソボソした感じが残ってしまいますので、

はじめは、削り節を使うのがおすすです。

煮干しについて

煮干しは、カタクチイワシで作られてたものを使っています。

わが家で常備している煮干しは、

千葉の九十九里で採れたカタクチイワシと塩だけで作られたもので、

臭みや苦味がありません。

だし用として売られているマイワシなどの大きめの煮干しではなく、

そのまま食べられる小さな煮干しを選ぶと、

頭やはらわたもそのまま使うことができるので、おすすめです。

黄色っぽく変色したものや、割れているものは、

酸化している可能性が高いので、

きれいな銀色のものを選ぶようにしています。

できて時間の経っていないの煮干しは、色もきれいです。

昆布について

昆布は、とろろ昆布を使います。

とろろ昆布も、甘味料やでんぷんなどを使っていない、

無添加のものがおすすめです。

※お酢は昆布をやわらかくするために、使われています。

・煮干し

・とろろ昆布

量は、お好みで調整してください。

ただ、昆布の量が多すぎると、

とろみが出すぎてしまい、飲みにくくなってしまいます。

レシピ

①はじめに煮干しをミキサーで細かくします。

②かつお節ととろろ昆布を加えて、さらに細かく粉末状にします。

このくらいになったら、完成です。

だし粉のおすすめの使い方

そのまま飲む

だし粉は、そのまま飲むことができます。

コップにスプーン1杯分入れ、お湯を注ぎます。

ほどよい塩分で、ほっとするおいしさです。

梅干しを入れると、梅昆布茶のようになります。

小腹が空いた時にも、おすすめです。

簡単だし汁

だし粉を使って、簡単にだし汁をとることもできます。

お茶パック(だしパック)に入れ、お湯を注ぎ、

数分蒸らします。

簡単においしいだし汁を作ることができます。

うどんやそばのつゆを作る時にも、おすすめです。

即席みそ汁

だし粉と味噌と味噌汁の具を入れるだけで、即席の味噌汁ができます。

また、味噌玉を作ることもできます。

味噌玉を作ってキャンプに持っていくと、お湯を注ぐだけでいいので、

朝から優雅に和食を楽しむことができます。

漬物

浅漬けを作る時も、塩と一緒にだし粉を入れることで、

より旨味を感じるお漬物になります。

減塩にもなり、健康面でも安心です。

まとめ

自家製のだし粉

つくる時期

通年

難易度

難しい ☆☆☆☆★ やさしい

時間

15分

保存

コーヒーのビンなどに入れて保存

※乾燥材などを入れておく

ミキサーで細かくして混ぜるだけの、簡単レシピ。

テレワーク中だけでなく、ちょっと口寂しい時や、

小腹が空いた時にもおすすめです。

ストックしておくと、子ども達も自分で飲むことができます。

youtubeに、『nanairo!チャンネル』ができました!

まだまだ動画は少ないですが、

自家製の発酵食品の作り方や、それを使ったレシピを公開していく予定です。